内定が一つももらえない……

周囲が次々と内定を得る中、自分だけが内定をもらえていないと、不安や焦りを感じる方も多いでしょう。

その原因として、エントリーシートや研究概要、面接などを通じて自分の魅力を十分に伝えきれていないケースがよく見られます。

しかし、学生側からは見えにくい、企業特有の判断基準や事情が影響していることも少なくありません。

今回は、「なぜ内定がもらえないのか」について、企業側の視点も交えながら解説していきます。

企業にも事情がある

就活中は、どうしても「自分がどう評価されているか」に意識が向きがちですが、実は採用活動の背景には、企業側の事情が大きく関係していることがあります。

その割合は、おおよそ半分程度といっても過言ではありません。

企業は通常、中長期経営計画(3〜5年単位)を立て、その達成に向けた事業戦略を株主や取引先に説明する必要があります。

この計画に沿って、研究開発の方向性や人材ニーズも変化していくため、採用方針もそれに合わせて調整されます。

では、採用活動に特に大きな影響を与える企業側の事情には、どのようなものがあるのでしょうか。代表的な例をいくつか挙げます。

社会情勢

たとえば、SDGs(持続可能な開発目標)が注目され始めた2010年代には、環境配慮の観点から、生分解性素材や再生可能資源などをテーマとしたバイオ分野の採用が各企業で増加していました。

しかしバイオ分野は、

- 成果が出るまでに時間がかかる

- 製品化しても売上がコストに見合いにくい

といった事情があり、「利益重視」の企業にとっては重点的に投資しづらい分野でもあります。

そのため、SDGsに「取り組んでいる姿勢」をアピールする目的で小規模に続けている企業も多く、2020年代に入ってからはバイオ分野の採用人数はやや減少傾向にあります。

一方で近年は、PC性能の飛躍的な向上により、デジタルフォーメーション(DX)やマテリアルインフォマティクス(MI)をはじめとする、AIや計算科学を活用した研究が注目を集めています。

特に、Pythonなどを使った機械学習・データ解析は、研究開発だけでなく、製造現場でのプロセス最適化などにも応用できるため、2020年代では情報系・インフォマティクス分野の採用が増加しています。

自分が志望する業界の社会情勢を知っておくのが大事なんだね

また、たとえ現在は採用が下火の分野であっても、企業としては複数分野を横断できる人材を確保しておきたいという思いがあります。

そのため、自分の専門分野にとらわれすぎず、「他分野にも応用できる力」をアピールすることが内定獲得への大きな武器になります。

研究フェーズ

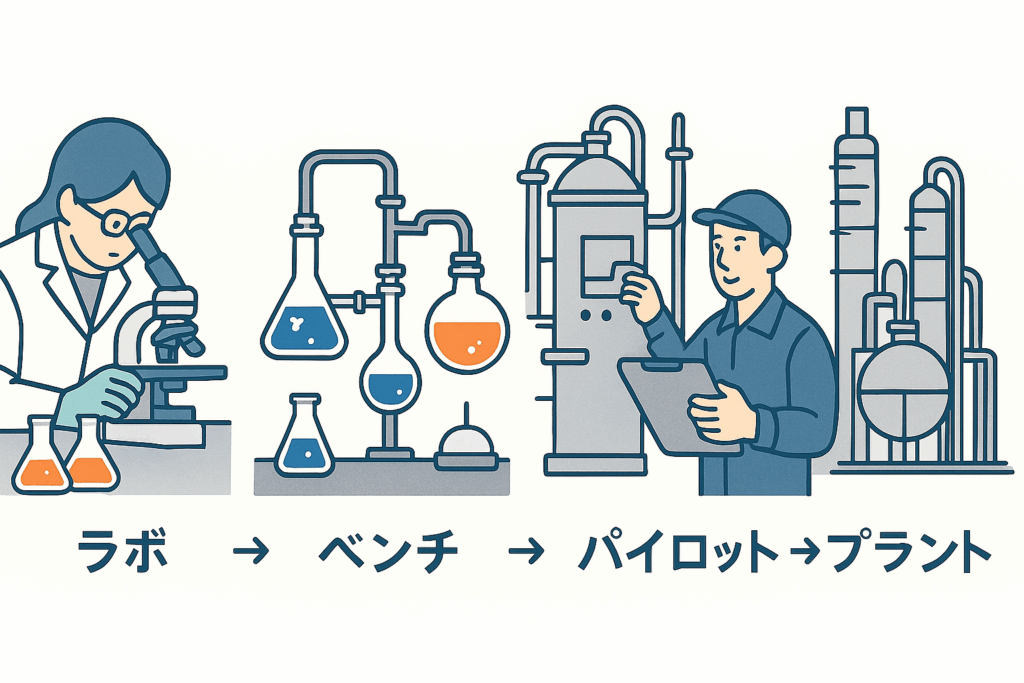

企業の研究活動には、いくつかのフェーズ(段階)が存在します。これは企業や業界によって若干異なるものの、一般的には以下のような流れで進みます。

ラボ(基礎研究)

ベンチ(スケールアップ)

パイロット(実用化の確認)

プラント(実用化)

フェーズが進むにつれて使用する装置も大型化し、検討項目も増えるため必要な人員も多くなります。

特にパイロットフェーズでは試験プラントを建設したり、大量の原料を使って実験したりと、数億〜十数億円規模の投資が必要になります。

企業としては、このような高コストのプロジェクトでは確実に事業化へと結びつけたいという強い思いがあり、リソース(人・お金・時間)を集中させる傾向があります。

そのため、フェーズが進んでいるテーマへの配属や人員補充が優先されることになり、反対に、

- フェーズが低い(基礎段階)テーマ

- 実用化まで時間がかかるテーマ

については、採用人数が抑えられる傾向があります。

実際に、大企業であっても分野によっては数年に1人しか採用しないというケースも珍しくありません。

研究フェーズに関してはネットで調べても出てこない……

残念ながら、こうした研究テーマのフェーズ情報は、ネットで調べてもほとんど出てきません。

これは企業が機密性の高い研究開発情報を公開しないためであり、学生側が把握するのは非常に難しいのが現実です。

つまり、採用されるかどうかについては自分の専門と、企業の研究の進み具合がマッチするかどうか、運の要素が絡むことを理解しておくと良いでしょう。

一方で、こういった運の要素に対して学生側でもできる対応はいくつかあり、特に自分の専門を複数の領域にまたがってアピールすることは非常に重要です。

幅広い知識や技術を持っていることが伝われば、企業側としても「この人は別の職種やテーマでも活躍できそうだ」と判断しやすくなり、

「ご専門と少し異なるかもしれませんが、別の研究領域で面接を受けてみませんか?」

といった打診が来ることもあります。

したがって、自分の専門にこだわりすぎず、「応用力」や「分野横断的な視点」を持っていることをアピールすることが、結果的にチャンスを広げることにつながります。

売り上げ

就活生にとって見えにくい要因のひとつに、企業の売上があります。

大企業における研究開発費は、売上の約10%前後、製薬や化学業界では20%を超えることもあります。金額にして数百億〜数千億円という規模です。

しかし、研究開発費は人件費や維持費とは異なり企業運営に必須ではないため、売上が下がれば最初に削られる傾向があります。

企業の売上まで気にしたことなかった……

多くの学生がそう感じると思いますが、研究開発費が削られれば、新卒採用にも影響が出ます。

売上という自分ではどうしようもない要素が採用に深く関わっていることは覚えておきましょう。

研究テーマによって採用人数は決まっている

企業研究では、1年ごとにテーマを継続するか、終了するかを検討します。

これは通常、年度の成果が出そろう12月末ごろに実施され、同時に以下のような話し合いが行われます。

- 翌年度の研究テーマの決定

- 各テーマにどれくらいの人員が必要か

- 不足分を新卒採用で補うかどうか

それって就活生に関係あるの?

と思うかもしれませんが、テーマ会議後の1月〜2月の段階で人事と研究部門がすり合わせがあり、どのテーマで、何人採用するか、を話し合います。

つまり、就活が始まる頃には、採用枠がすでに決まっているというわけです。

人事との相性

企業は「求める人材像」をある程度明確にしていますが、実際の選考では人事の主観も少なからず入るため、次のようなことが起こります。

- 同じエントリーシートでも、企業Aでは評価され、企業Bでは通らない

- 面接での雰囲気や相性によって印象が変わる

これは、完全にはコントロールできない部分=運の要素です。

選考が落ちた=ダメなES・面接ではないんだね

特に研究概要に関しては、読み手の理解度によって伝わり方が大きく変わるため、なおさらです。

現在では、研究に力を入れている企業では研究職の社員が新卒面接に関わることも増えてきていますが、専門がぴったり一致するケースは少なく、まだまだ文系人事が読むことも多いのが実情です。

そのため、誰が読んでも理解しやすい研究概要を作成することが重要になります。

選考は実力50%・運50%

ここまで紹介してきた通り、選考結果には

- 売上

- 研究テーマのフェーズ

- マッチするテーマの人数枠

- 人事との相性

など、学生側ではどうしようもない“企業の事情”が多く含まれています。

このことから、選考は実力50%、運50%といっても過言ではありません。

とはいえ、内定率の高い学生・低い学生がいるのも事実です。

その違いは何かというと、

運の要素を理解した上で、適切な対策を取っているかどうか

にあります。

各項目にも記載した通り、

- 複数の分野に応用可能なスキル・経験をアピールする

- 誰にでも伝わる研究概要を用意する

- 志望業界の社会情勢や研究フェーズを調べておく

など、運が悪かった時でも対応できるように対策しておくことが内定に繋がる大きな一歩となります

コメント