背景・目的に引き続き、最近話題の昆虫食について『ゴキブリの食品化』を疑似的なテーマとして、概要を作成しながら解説していきます。

(就活に使った研究概要は秘匿事項の関係で使えないため、研究生活に則った空想で説明していきますが、あくまで空想であり、根拠・データ等はありません)

研究概要における比率

学会や論文では「問題点・課題」の記載は軽めですが、就職活動では課題にどう向き合ったかが重要視されます。

ただし、研究背景の補足的要素であるため、全体の15%程度の分量にまとめるのが目安です。

問題点・課題では、なぜこのテーマが必要なのか、そしてこのテーマで何を解決できるのかを明確にします。

文章の構成

構成は以下の順序がおすすめです。

- テーマの目標を再掲(背景・目的の要約でも可)

- 課題(目標達成に必要な小目標)

- 問題点(課題が達成されていない理由)

- 解決策(課題・問題点にどう立ち向かうか)

- 意義(課題達成による利点や価値)

課題・問題点・解決策・意義はそれぞれ関連しているため、表形式にまとめることで、論理の流れを見やすく整理できます(この点については後半で記載します)。

テーマの目標

多くの場合はテーマ名になりますが、そのままだと味気ないため『背景・目的』で強調したテーマのゴールを書くと良いでしょう。

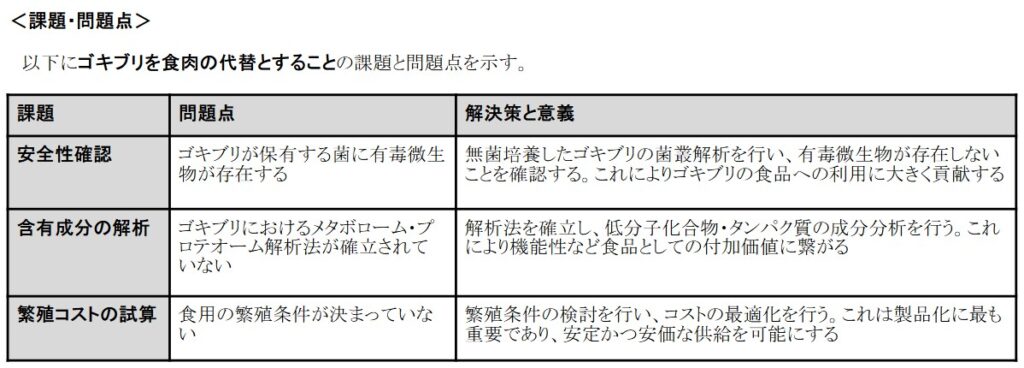

疑似テーマの目標:ゴキブリを食肉の代替とすること

課題と問題点

続いて、目標を達成するにあたり直面している課題・問題点を説明します。

課題と問題点ってどう違うの?

課題とはありたい姿と現状のギャップであり、目標を達成するのに必要な項目が当たります。これはつまり、

課題=目標を達成するための小さな目標

と言い換えることができます。

疑似テーマの課題:

- 食用としての安全性確認

- 含有成分の詳細な解析

- 繁殖コストの試算

一方、問題とはあるべき姿と現状のギャップであり、現状の悪い部分(研究テーマが解決すべき内容)が問題点にあたります。これはつまり、

問題=課題が達成されていない理由

と言い換えることができます。

疑似テーマの問題点:

- ゴキブリが保有する菌に有毒微生物が存在する

- ゴキブリにおけるメタボローム・プロテオーム解析法が確立されていない

- 食用の繁殖条件が決まっていない

気を付けたいこととして、課題の否定(~安全性が確認されていない・含有成分が分からない)をとると問題点っぽくなりますが、その理由を具体的に書くようにしましょう

ちなみに、理系の研究でよく見る課題と問題点については以下のようなものがあります。

課題

- 〇〇プロセスの二酸化炭素排出量の削減

- 〇〇の持続性向上

- 〇〇のメカニズム解明

問題点

- 〇〇のコストが高い

- 〇〇の耐久性が低い

- 〇〇の全合成が達成されていない

などなど、実際に実験を行うに目標値が設定されていること、自分が検討してきたことを書くと良いでしょう。

小テーマで検討してきたことが課題だったんだね

課題として挙げる内容は、すでに達成したことでも、まだ達成していないことでも構いません。

ただし、その後に研究成果を記載する必要があるため、両方を挙げることをおすすめします。

なぜなら、達成したことだけでは「残りの研究期間は何をするのか」という計画性に疑問を持たれやすく、逆に達成していないことだけでは「これまで成果が出ていないのでは」と研究遂行能力を低く見られる可能性があるからです。

解決策

課題や問題点を挙げるだけでは、その分野の知識がある人なら誰でもできます。

就職活動で重要なのは、課題に対してどのように考え、どのように取り組んできた(取り組もうとしている)のかを示し、研究者としての能力をアピールすることです。

そのためには、解決策の記載が必須です。解決策を書くことで、目標設定力や、計画的かつ主体的に研究に取り組んでいる姿勢を伝えることができます。

解決策を書く際は、まず問題点に対して何を行えば課題を達成できるのかを具体的に示すことが重要です。

すでに達成した課題については、成功した際の実験フローを簡潔に記載します。

一方、まだ達成していない課題については、現時点での仮説や検討案をそのまま記載して構いません。

また、「学ぶ」「習得する」といった個人スキルの向上だけを目的とする内容は、実験的解決策とは言えないため避けるようにしましょう。

疑似テーマの問題点に対する解決策:

- ゴキブリが保有する菌に有毒微生物が存在する

⇒無菌培養したゴキブリの菌叢解析を行い、有毒微生物が存在しないことを確認する - ゴキブリにおけるメタボローム・プロテオーム解析法が確立されていない

⇒解析法を確立し、低分子化合物・タンパク質の成分分析を行う - 食用の繁殖条件が決まっていない

⇒繁殖条件の検討を行い、コストの最適化を図る

ちなみに、理系の研究でよく見る解決策については以下のようなものがあります。

- ハイスループットな分析法の確立

- 高耐久性の新規〇〇の合成

- 〇〇を基軸とした反応系の検討

課題を達成する意義

最後に、課題を達成する意義について記載していきます。

課題を達成する意義については、難しく深掘りする必要はなく、簡潔かつ直感的に「この課題をクリアすると何が良いのか」を示すだけで十分です。

読んだ人がメリットをイメージできることが目的なので、専門的な説明よりも、成果がもたらす価値や効果を端的に表現しましょう。

疑似テーマの課題と達成する意義:

- 食用としての安全性確認

⇒ゴキブリの食品への利用に大きく貢献する - 含有成分の詳細な解析

⇒機能性など食品としての付加価値に繋がる - 繁殖コストの試算

⇒製品化に直結し、安定かつ安価な供給を可能にする

表にまとめよう

あとは文章を繋げるだけですが、見やすいようにレイアウトを変えましょう。

箇条書きでもよいですが、課題が複数ある場合は表にまとめるのをおススメします。

疑似テーマの課題・問題点を表にするのであれば、このようになります。

表にすることでとても見やすくなった!

教員に指示されたことをやってただけの場合は

教員に指示されたことをやってきただけなんだけど、書いてもいいのかな?

真面目な学生はこう考えてしまうかもしれませんが、全く問題ありません。

確かに、99.9%の学生は教員や先輩からアドバイスがあってテーマを進めています。

が、そのアドバイスというのは、実際に実験をして、試行錯誤をして、議論するというあなた行動があってこその賜物です。

そのため、自分のやってきた実験についてはすべて自分が考えて実験してきたんだ!という鋼の意志を持って研究概要を書いていきましょう。

コメント