課題・問題点に引き続き、最近話題の昆虫食について『ゴキブリの食品化』を疑似的なテーマとして、概要を作成しながら解説していきます。

(就活に使った研究概要は秘匿事項の関係で使えないため、研究生活に則った空想で説明していきますが、あくまで空想であり、根拠・データ等はありません)

研究概要における比率

「研究成果」は単なる結果報告ではなく、自分の専門分野はもちろん、どんな実験手法を扱い、どのように研究を進めることができるのかを最もアピールできる部分です。

研究概要の中でも自身の研究力を知ってもらう重要な部分であるため、全体の50%程度を目安に記載しましょう。

文章の構成

成果が多い人ほどあれこれ書きたくなりがちですが、3年間あるいは6年間にわたる研究成果を半ページ程度に纏めるのは至難の業です。

無理に書こうものなら、初めてそのテーマに触れる人にとっては理解が追いつかず、結果としてよく分からない研究概要になってしまいかねません。

そのため、成果を網羅的に列挙するのではなく、自分の専門性や研究汎用能力を効果的に示せる成果を厳選して書くことが大切です。

さらに、課題ごとに小テーマを設定し、セクションを分けて記載することで、研究概要は一層見やすく整理されます。

起承転結を意識する

単に成果を羅列するのではなく、なぜその実験を行い、どのように考えて取り組み、どんな結論に至ったのかを順序だてて説明することで、面接官の理解が深まります。

そのためには起承転結を意識すればよく、

- 起:その実験を始めた理由

- 承:うまくいかなかった検討

- 転:工夫・発想の転換

- 結:得られた結果と意味

をイメージすると良いでしょう。

何度も書きますが、企業が知りたいのは成果そのものではありません。

- どのように課題を捉えたのか

- 失敗から何を学び、どう工夫したのか

- どのような発想の転換によって成果にたどり着いたのか

といった失敗を成功に変えるまでの経緯から、学生の研究汎用力を見ています。

したがって、研究概要を書く際は、特に転の部分で、自分の強みや工夫したポイントをどうアピールするかを意識することが重要です。

起承転結の書き方

起:なぜその実験を行う必要があったのか

理由は『課題・問題点』で書いたでしょ!

確かに、「課題・問題点」で挙げた内容が、そのまま実験を行う理由になります。

しかし、研究テーマには本来多くの課題が存在しており、その中から特に重要なものを選んで記載しているに過ぎません。

そのため、なぜこの課題を優先的に取り組む必要があったのかを簡潔に説明すると、研究概要を説明するにあたり理解をより深めてもらうことができます。

例えば、『ゴキブリの食品化』の『安全性確認』という課題においては下記のようになります。

私はまず、食品の利用において最も重要である安全性の検討に着手した。

承:苦労・課題意識

続いて、承ではうまくいかなかったこと、思ったような成果が得られなかったことを簡潔に記載します。あるいは、研究室でずっと検討されているが、うまくいっていないことでも構いません。

重要なのは試行錯誤をまだしていない段階を書くことです。

そうすることで、この後の「転」での工夫が強調され、研究汎用力をより強く伝えることができます。

例えば、『ゴキブリの食品化』の『安全性確認』という課題においては下記のようになります。

ゴキブリには多種多様な菌が存在しており、当研究室では無菌条件下での飼育により、多くの病原菌を除去できることを確認している。しかしながら、本手法でも食中毒を引き起こすカンピロバクターが検出されることがあった。従来は餌に抗生物質を添加することでカンピロバクターを除去していたが、食品化の際に抗生物質が残存することが確認されたため、より現実的で安全な除去手法の確立が不可欠であった。

転:工夫やひらめきによる打破

研究成果を説明する上で、最も重要になるのが転の部分です。

ここでは、うまくいかなかった状況をどのような工夫やひらめきによって打破したのか、どういう実験技術を駆使したのか、研究汎用力をアピールしましょう。

注意すべき点は、単純な試行錯誤を繰り返し成果を出したという書き方を避けることです。

もちろん、研究には忍耐力も大事です。しかし、数をこなすというのは、学部卒や派遣社員でも指示されればできることであり、企業が求めているのは指示を出せる側の人材です。

そのため、たとえ実際には偶然に成果が得られたとしても、論理的に考えて挑戦した結果という形に落とし込むことが重要です。

研究・開発職では、困難を乗り越える過程が重要視されるんだね

例えば、『ゴキブリの食品化』の『安全性確認』という課題においては下記のようになります。

この課題に対応するにあたり、まずカンピロバクターが検出されない場合に炭水化物を多く消費していることに着目した。カンピロバクターは糖を代謝できず、糖成分による生育が困難であることが知られている。つまり、炭水化物の消費量が多い場合には、カンピロバクターにとって必要な栄養源が不足し、死滅すると推定した。そこで、飼育後半では通常の餌を与えず、代わりに砂糖水のみを供給する条件を設定したところ、砂糖水への切り替え直前には検出されていたカンピロバクターが、砂糖水への切り替えから2週間後には検出されないことを見い出した。

結:研究がテーマ全体にどう繋がるか

最後に、実験結果がテーマ全体や事業にどう貢献するかを記載します。

企業研究では実験で得られた結果をどう事業に繋げるかが重要であるため、研究全体を俯瞰して検討をしていることをアピールできると良いでしょう。

例えば、『ゴキブリの食品化』の『安全性確認』という課題においては下記のようになります。

本方法では、抗生物質を使用せず、従来の方法と比較して低コストであると同時に、ゴキブリを食品として利用する際の安全性を十分に担保できることを示した。

文章を纏める

最後に、起承転結を纏めます。

1つの課題につき2段落構成にまとめると、読み手にとって非常に分かりやすくなります。

第1段落は起・承でまとめ、前提条件や既存の知見を整理し、課題を解決するためのアプローチを示すことが目的です。

第2段落は転結でまとめ、自分なりの工夫や発想の転換、そこから得られた成果や全体への貢献を記載します。

段落を転から始めることで、自分がどう工夫したか、どのように困難を乗り越えたか、が自然に浮き彫りになり、アピールにつながります。

また、大事な部分に強調するのを忘れないようにしましょう。

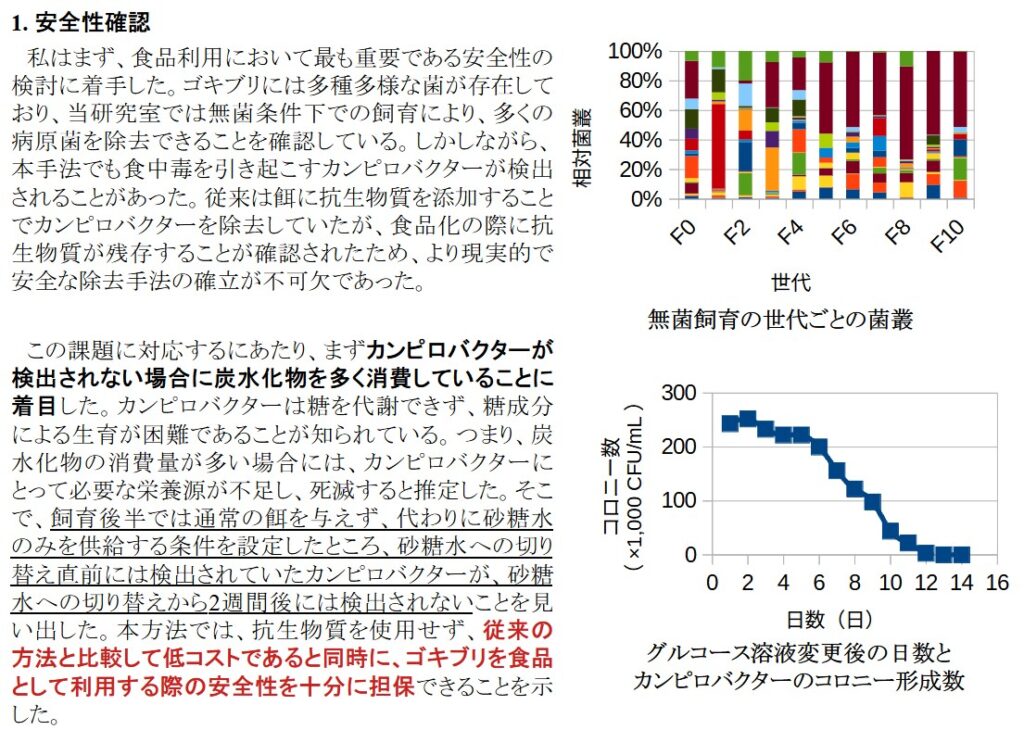

私はまず、食品利用において最も重要である安全性の検討に着手した。ゴキブリには多種多様な菌が存在しており、当研究室では無菌条件下での飼育により、多くの病原菌を除去できることを確認している。しかしながら、本手法でも食中毒を引き起こすカンピロバクターが検出されることがあった。従来は餌に抗生物質を添加することでカンピロバクターを除去していたが、食品化の際に抗生物質が残存することが確認されたため、より現実的で安全な除去手法の確立が不可欠であった。

この課題に対応するにあたり、まずカンピロバクターが検出されない場合に炭水化物を多く消費していることに着目した。カンピロバクターは糖を代謝できず、糖成分による生育が困難であることが知られている。つまり、炭水化物の消費量が多い場合には、カンピロバクターにとって必要な栄養源が不足し、死滅すると推定した。そこで、飼育後半では通常の餌を与えず、代わりに砂糖水のみを供給する条件を設定したところ、砂糖水への切り替え直前には検出されていたカンピロバクターが、砂糖水への切り替えから2週間後には検出されないことを見い出した。本方法では、抗生物質を使用せず、従来の方法と比較して低コストであると同時に、ゴキブリを食品として利用する際の安全性を十分に担保できることを示した。

図を入れよう

最後に図を作りましょう。

研究成果ではより専門的な内容になるため、図の有無で伝わり方が大きく異なります。

実験の成果が一目で理解できる図(グラフや測定データなど)、化合物や錯体が登場する場合は化学構造を入れると良いでしょう。

例えば、『ゴキブリの食品化』の『安全性確認』という課題においては下記のようになります。

同様に、残りの課題についても文章を作成していきます。

学会発表や論文投稿を入れたい場合は

ESに業績を記載する欄がある場合は、研究概要で無理にアピールする必要はありません。

一方で、業績欄が設けられていない場合には、国際論文を投稿している方は一文程度で触れておくと良いでしょう。

ただし、学会発表はそれほど重視されず、受賞歴についても大きな評価対象にはなりにくいのが実情です。

いずれにせよ、これらの業績が合否を大きく左右することはほとんどありません。

論文投稿したけど、どう書けばいいの?

という人は、下記を参考にアピールしてみてください。

参考文献形式

研究成果をアピールする方法の一つとして、参考文献として記載するやり方があります。

この場合、「転」で述べた成果に対応する箇所に参考文献番号を付けると良いでしょう。

――飼育後半では通常の餌を与えず、代わりに砂糖水のみを供給する条件を設定したところ、砂糖水への切り替え直前には検出されていたカンピロバクターが、砂糖水への切り替えから2週間後には検出されないことを見い出した。1

参考文献の書式に明確な規定はありませんが、以下の情報を含めるのが望ましいです。

- 氏名(ファーストオーサーおよび自分の名前以外はet. al.で省略)

- 論文タイトル

- ジャーナル

- 文献情報(巻・号・ページ・発行年など)

注意すべき点として、研究概要では主に学生の研究分野や課題解決能力といった研究汎用能力が評価対象となります。

そのため、参考文献そのものまで詳細に確認されることはほとんどなく、参考文献形式にすると十分にアピールできない可能性もあります。

また、論文タイトルによっては2行にまたがることもあり、肝心の概要を書く分量が減ってしまう点にも注意が必要です。

文章に組み込む

もう一つの方法として、文章に組み込む方法があります。

この場合、「転」で述べた成果の直後に、記載したい業績を説明形式で加えると良いでしょう。

――飼育後半では通常の餌を与えず、代わりに砂糖水のみを供給する条件を設定したところ、砂糖水への切り替え直前には検出されていたカンピロバクターが、砂糖水への切り替えから2週間後には検出されないことを見い出し、国際誌○○に投稿した。

参考文献形式と異なり、詳細な論文情報を列挙する必要がないため、スペースを節約できます。

また、表現を工夫することで、業績の種類に応じて柔軟にアピールできます。

- 国際誌○○に投稿した

- ○○学会にて発表した

- ○○学会にて△△賞を受賞した

コメント