研究・開発は人気の職種

理系の皆さんが目指す職種として、最も人気が高いのは研究・開発職ではないでしょうか。

同じ企業の中でも給与水準が高めで、研究テーマを達成したときのやりがいも大きく、多くの理系学生が第一志望として挙げる職種です。

では、この研究・開発職に内定をもらうためには、どのような力が求められるのでしょうか?

ここでは、その基本的なポイントを見ていきましょう。

企業が研究・開発職に求める能力

突然ですが、企業の研究・開発職が新入社員に求めるものは何だと思いますか?

研究なんだし、専門的な知識・技術でしょ!

……と考えた方、実はそれ、大きな誤解です。

企業が最も重視しているもの、それは経験なのです。

経験?

そんなの役に立つの?

たしかに、知識や技術を持っていることは大きな強みにはなります。

しかし、どれだけ大学院で専門的に学んだとしても、自分が所属していた研究室と全く同じ研究・同じやり方を行っている企業はありません。

つまり、大学で得た知識・技術は、企業でそのまま活かすことができないのです。

では、なぜ企業は「経験」を重視するのか?

それは、研究経験を通じて培われた研究遂行能力やテーマ立案力・課題解決力こそが、入社後に必要とされる力だからです。

企業における研究では、テーマはもちろん、研究分野そのものが学生時代とまったく異なることも珍しくありません。

そのため、専門的な知識だけでなく、以下のような研究汎用能力が求められます:

- 研究を主体的に進める力(研究遂行力)

- テーマを自ら考える力(テーマ立案力)

- 問題にぶつかった時に、原因を分析し、乗り越える力(課題解決力)

これらの力は、自分の研究テーマに取り組み、手を動かし、悩みながら進めた経験の中でこそ養われるものです。

だからこそ企業は、どんなテーマでも活躍できる人材として、研究経験を活かせる人を高く評価するのです。

研究・開発は修士が条件

研究遂行能力・テーマ立案力・課題解決力といった「研究汎用能力」を高めるためには、単に知識を学ぶだけでは不十分です。

たとえば――

- 国際論文などの先行研究から正確な情報を収集し、

- その情報をもとに研究の展開を論理的に構築し、

- ときには後輩を指導しながらチームで研究を進め、

- 問題に直面しても、自ら考え解決策を模索する。

このような積み重ねこそが、研究汎用能力の養成につながります。

つまり、どれだけ長い時間、密度の高い研究に関わってきたかが重要なのです。

学士の研究力

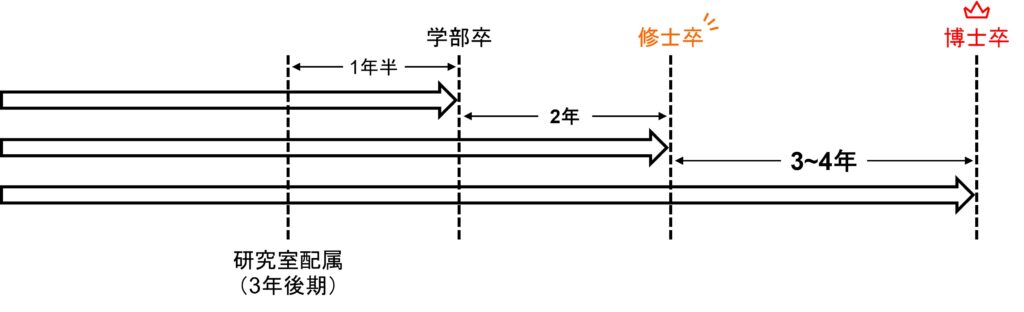

これを踏まえて、以下の一般的な学生の卒業チャート(国立大学に多い3年後期に研究室配属)を見てみましょう。

学部卒であれば、卒業までに1年半という期間を研究室で過ごすことになります。

しかし、この『1年半』は研究汎用能力を培うにはあまりにも短いのです。

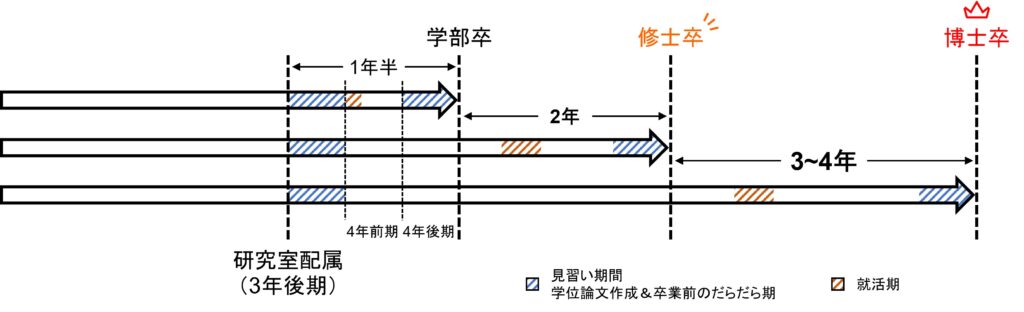

と言うのも、学生には配属・就活・卒業というイベントが入ってきます。

配属後は右も左も分からず、研究というよりかは教員や先輩に言われたことをやるだけの作業です。そしてある程度慣れてくるころには就活という一大イベントがやってきます。

4年次の5月頃に就活が終わると、ようやく研究に取り掛かかることができます。

卒業まで約10か月間……と思いきや、12月頃には学位論文の作成に取り掛かるため、実質的な研究期間はわずか半年程度。

……これでは、研究汎用能力を育てるにはあまりにも短すぎるのです。

修士・博士の研究力

一方で、修士課程は2年間、博士課程はさらに3~4年間、研究にじっくりと取り組むことができます。

加えて、

- テーマ設定や研究の深掘り

- 後輩の指導や研究計画の立案

- 学会発表や論文執筆の経験

といった経験を通じて、自然と研究汎用能力が身につけることができます。

このような背景があるからこそ、多くの企業は研究・開発職の応募条件として修士以上の、「十分な研究経験のある人材」を求めているのです。

製薬業界の一部大企業では博士のみ募集

製薬企業は給料が高いし、福利厚生も良いのに修士の募集が少ないんだけど…

多くの企業では、研究・開発職に修士卒以上を条件としています。

しかし、製薬業界では博士号取得者を条件とする企業も少なくありません。

その理由は、製薬業界が持つ独特の開発リスクと高い専門性にあります。

新薬開発は「失敗が許されない」世界

私たちが日常的に使う薬は、命に関わるものであるため、開発段階で極めて厳格な評価を受けます。

- 非臨床試験(動物実験など)

- 臨床試験(ヒトへの投与)

- 薬事審査(国の承認)

これらの過程で多数の新薬候補が脱落し、最終的に世に出るのはほんの一握り。

新薬1つを上市するには、10年以上の歳月と、数百億円の投資が必要です。

このように、他のメーカーとは比較にならないほどの開発コストとリスクを抱えており、テーマが頓挫すれば「出世コースから外れる」ほどシビアな世界です。

高い研究汎用能力=博士が必須に

このようなハイリスクな環境では、以下のような高度な研究汎用能力が不可欠です。

- 複雑な現象を多角的に分析する力

- 仮説の立案と検証を自律的に行う力

- 他領域の研究者との高度な協働スキル

修士課程でもこれらの力は身につきますが、製薬業界が求めるのはより深く、専門的な知識と経験を有する博士人材です。

そのため、製薬業界では研究開発の重要ポジションにおいて、博士号が実質的な必須条件としています。

参考:医学部卒業後の流れは?

医学部を卒業される学生においては、臨床医に限らず進路が多岐に渡ります。

医師国家試験予備校MEDICINEでは臨床以外の進路や多彩な就職先を医師が解説しています。

コメント