ガクチカは過程をアピール

ガクチカに書くテーマが決まったら、次は内容を考えていきましょう。

趣味・特技や自己PRでは研究汎用力をアピールすることが重要でしたが、ガクチカはアピールの方向性が少し違います。

ガクチカは大学に新しく始めたことのため、そこから何を学んだか、どう工夫して目標を達成したかなど、過程に焦点を当てる必要があります。

と言われてもあまりイメージできないんだけど…

という人のために、段落ごとに各内容を説明していきます。

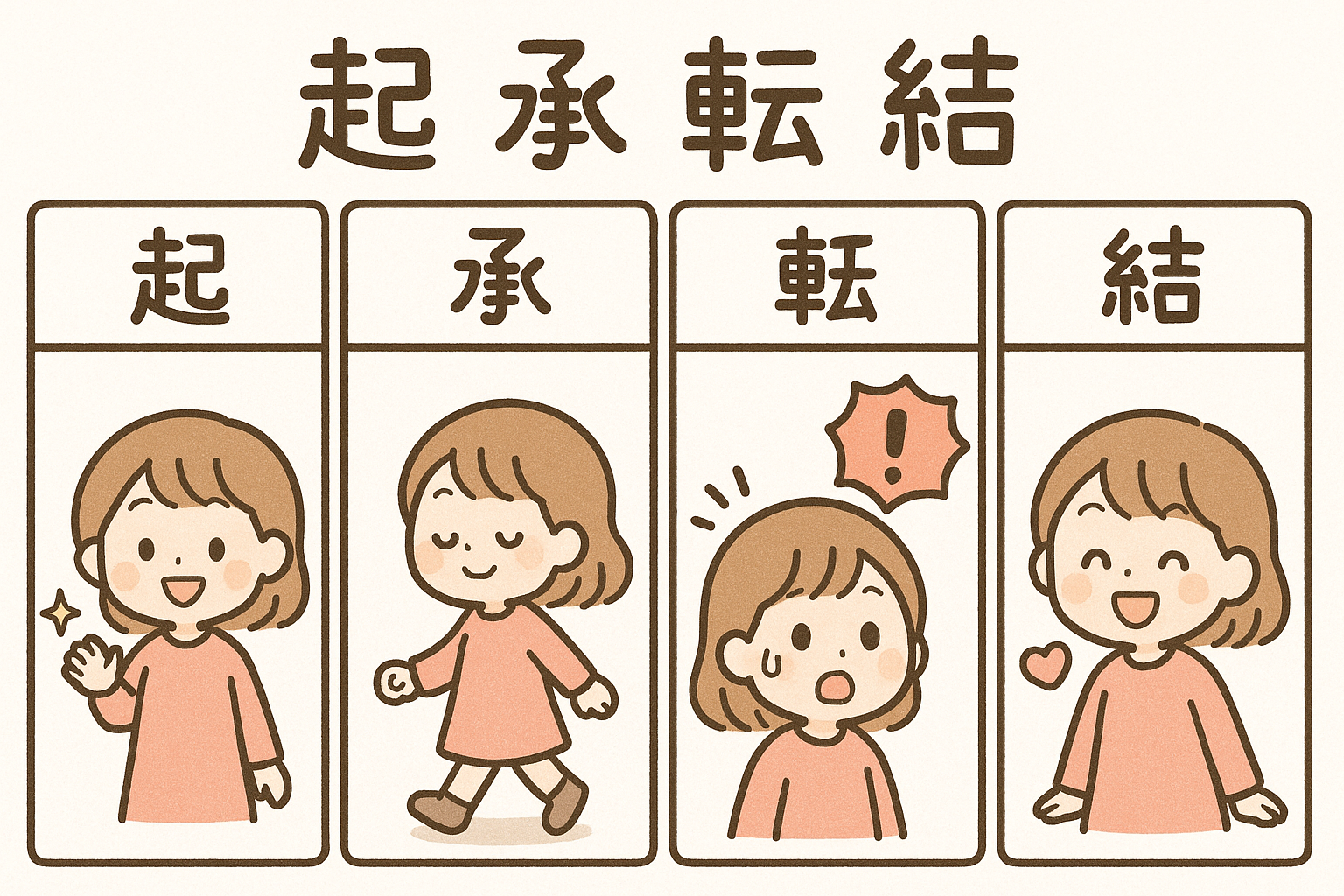

ガクチカはおおよそ400~800字程度なので、起承転結に沿って4つの段落で展開していくのが良いでしょう。

第一段落:力を入れたことは何か

第一段落は何を目標(理由)に、何に力を入れたのかを一文で簡潔に書きます。

私は学部時代に新しいことを始めたいと感じ、『イラスト制作』を始めました。

え、これだけ!?

と思うかもしれませんが、第一段落はこの程度で十分です。

ESの基本は結論ファーストともいわれているため、第一段落では『何のために、何をしたか』を確実に伝えるようにしましょう。

第二段落:力を入れた内容・なぜ力を入れたか

第二段落では、ガクチカを選んだ理由を記載します。

イラスト制作を始めた理由は、単に紙とペンがあれば行うことができるという手軽さでした。しかし、実際に始めてみると、モデルを観察することで新たな発見が生まれることや、広告や流行りの服装などが何故その配色になっているかを意識するなど、日常生活にこれまでと異なった視点が生まれることに面白みを感じました。

大事なのは、長くなりすぎないことです。

ガクチカの内容を説明するのは大事なことですが、人事が見たいのは次段落の工夫したことです。そのため、自身がどういうことに興味を持ってガクチカを始めたのかを書く程度で十分です。

第三段落:問題点・工夫したこと

第三段落では、ガクチカを行うにあたっての問題点と、その問題点をどう工夫して乗り越えたかを記載します。

最初は思い通りにイラストを描けず、何がどう悪いのかすらわからない状態でした。そこで、インターネットを活用し、同じくイラストを練習する人と繋がりを作ることで自身の良い点・悪い点を明確化しました。その中で、私は圧倒的にインプット・アウトプットが足りないと自覚し、1日最低1枚と決めて模写から始めることにしました。同時に、手本のイラストは何を意識して描かれているのかを観察するように心掛けました。7年経った現在では自身でテーマを考えて0から描くことでき、SNSなどで創作を依頼されるまでに成長することができました。

問題点は簡潔(漠然としていても)に書いて問題ありません。大事なのは、その問題に対しどのような行動をとったかです。

上の文章では『同じくイラストを練習する人と繋がりを作る』とあり、グループで作業することで次のステップに進めたことが書かれています。次の文章の『1日最低1枚と決めて模写から始める』というところから、コツコツと頑張るタイプなのが読んでわかります。

また、第三段落では最後に成果を書くようにしましょう。

上の文章であれば、『7年経った現在では自身でテーマを考えて0から描くことでき、SNSなどで創作を依頼されるまでに成長することができました』とあります。

最初の7年という歳月で、相当な忍耐力・継続力が培われているのが分かります。ガクチカでは何を書くにしても、長期間続けたことであれば歳月を書いて損はないです。

また、客観的な成果もガクチカによって就活生がどの程度成長できたかを示す指標になります。今回の場合は制作を依頼されるとあるため、7年間で就活生が大きく成長したのが分かります。この他、(アルバイトで多いですが)数値を示せる場合などは、しっかりと成果をアピールできるチャンスです。

大事なのは、ここで終わらないことです。

よくあるのが、成果を書いて終わるというESです。勿論、アピールすることは大事ですが、何度も言っているように企業は就活生の成果には興味がありません。

第四段落:ガクチカがどう活きているか

第四段落では、ガクチカを通してどう成長できたかを記載します。

他者の意見は時に独学の何倍も価値があることを改めて実感しました。この経験から、私は研究でも議論を大事にしており、自身と周りを高めていきたいと考えています。

成長したことを無理に研究に繋げる必要はありませんが、その経験を今現在(今後)どのように活かしていくかが大事です。

成果で終わらないことが大事だね

経験は誰にでもできますが、その経験を糧とできるかどうかは人それぞれです。自分はちゃんと活かすことができる人間だということをアピールするようにしましょう。

コメント