インターンシップとは?

インターンシップとは、実際に企業に足を運び、研究所の見学や業務体験、グループワークなどを行う就業体験イベントのことです。

数か月にわたる長期インターンシップもありますが、理系学生が主に参加するのは2~3日程度の短期型が一般的で、長くても1週間程度が主流です。

近年では、新型コロナの影響を受けてオンライン開催も増えており、以前よりも参加しやすくなっています。

インターンシップには行ったほうがいい?

インターンは楽しかったし、雰囲気も知れてよかった!

と言う人もいれば、

説明会とあんまり変わらなかったし、無駄だったかな……

と言う人もいます。

もちろん、感じ方は人それぞれですが、インターンシップに参加すべきか?という問いに対しての結論は……

行きたい企業には必ずエントリーしよう

の一言に尽きます。

その理由について、詳しく見ていきましょう。

内定に繋がることが多い

インターンシップは、採用に関係あります

基本的にどの会社においても、「インターンシップの選考は、本選考とは一切関係ありません」と書かれているのを目にします。

本選考に関係ないなら、行かなくていいや

と思う方もいるかもしれませんが・・・

これ、嘘です。

というのも、文面をよく見ると『インターンシップにおける選考は、採用選考とは一切関係ありません。』となっています(企業によって文章は違っても、必ず同じ意味の文章が使われます)。

つまり、応募時のESや面接が本選考に使われないというだけの話であり、インターンシップ自体が採用と無関係というわけではありません。

実際に、企業側もインターンに来た学生をよく観察しており、「この人に内定を出したい」と思えば、限定選考への招待や早期選考の案内を出しているのが実情です。

特にフィードバックがあるようなインターンシップでは、限定選考に繋がることが多いため、募集要項などを確認するようにしましょう。

インターンシップには参加したほうがいいんだね

何百と送られてくるESに目を通すだけでも、企業としては人材と時間をかけています。

たとえ「抽選」と書かれていても、実質的にはしっかりと選考が行われていると考えておきましょう。

インターンシップ参加者限定の選考

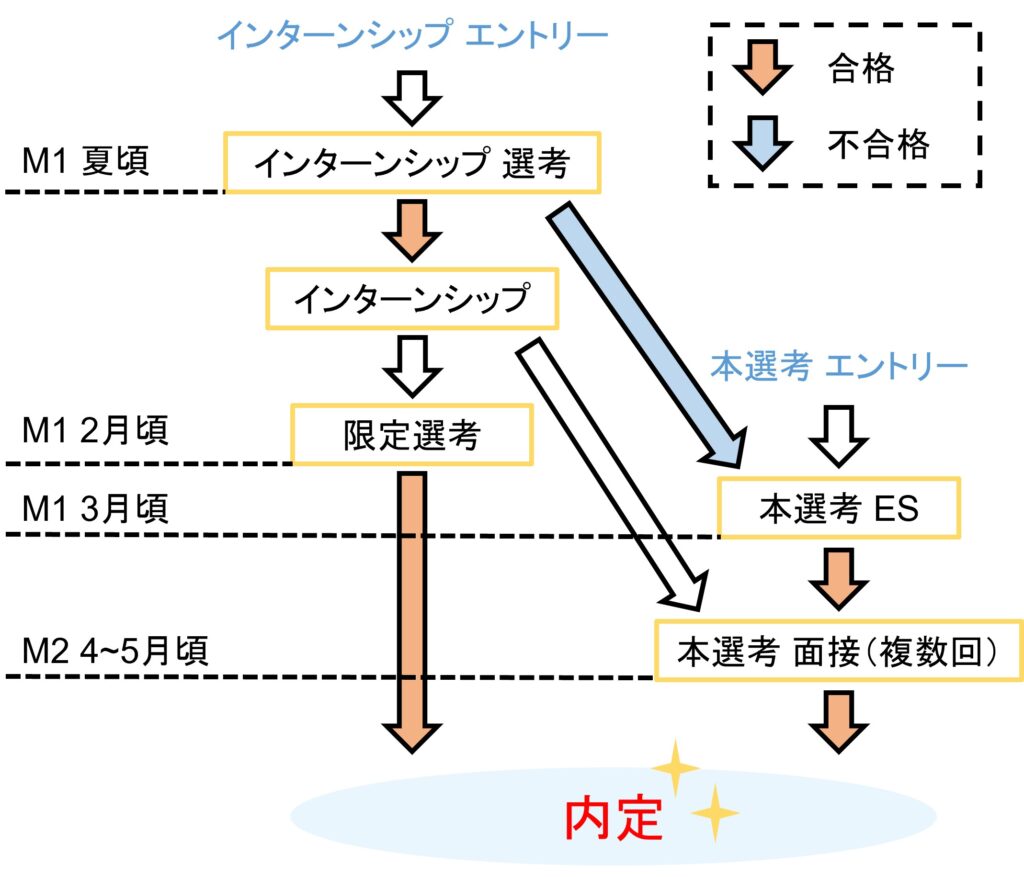

インターンに参加することで、本選考前に特別ルートの案内が届くことがあります。

具体的には、インターンシップ参加者だけに届く限定選考や本選考のES選考の免除などがあります。

企業としても、インターンに来た学生=すでにある程度選考を通過した優秀な学生と認識しており、他社に取られないよう、早期に選考を進めたいと考える傾向があります。

企業としても優秀な学生にはぜひ入社してほしいため、インターンシップに参加した学生(=選考を突破した優秀な学生)には他社に取られないよう、早期に選考を進めたいと考える傾向があります。

この限定選考は多くの場合、1月頃から開始され、2月末には内定が出ます。

他の就活生が3月1日からエントリーシート(ES)に追われている時期に、自分は研究やプライベートに専念できるという大きなアドバンテージがあります。

仮に、インターンに参加した企業で限定選考が無かったとしても、本選考のES選考が免除になることがあります。

また、面接で『インターンシップに参加しました』と伝えることで好印象を与えることができ、内定に大きく近づくことができます。

インターンシップってめっちゃお得じゃん!!!

本選考のスタートダッシュを切りたいなら、志望企業のインターンシップには積極的に参加しておくのが良いでしょう。

ESや研究概要のベースを作ることができる

多くの企業は3月1日から本選考を開始しますが、いきなりESを書けと言われて、すぐに書けるでしょうか?

ES作成には、自己分析を通じて自分の長所・短所やガクチカを明確にし、それを研究内容に結び付けて言語化する必要があります。

1社だけの応募であれば、3月に入ってから書き始めても間に合うかもしれません。

しかし現実には、修士の学生であれば平均して10~20社にエントリーするのが一般的で、大企業を志望する場合は、さらに多くなることもあります。

また、企業によっては独自の設問があったり、理系の場合は研究概要の提出も求められます。

限られた2週間ほどのエントリー期間でそれらすべてを用意するのはほぼ不可能に近く、よっぽど優秀な学生でない限りはお祈りメールばかりの就活生となることでしょう……。

では、内定を貰える就活生はどのように準備しているのか?

企業研究や面接対策ももちろん重要ですが、最も大きな違いは、3月1日の時点でES・研究概要が完成しているかどうかです。

インターンシップでは、エントリーの段階でESや研究概要の提出を求められます。

しかし、本選考と異なるのは:

- 出す企業数が少ない(基本的に第一志望群のみ)

- 企業によってエントリー時期がバラバラ

- ESの通過/不通過による比較・分析ができる

つまり、一社ごとのESや研究概要に時間をかけて取り組むことができるうえに、内容を変えた複数パターンの提出を通して、何が効果的かを客観的に評価できるのです。

これにより、本選考が始まる頃には80点のES・研究概要が完成しています。

インターンシップでESがある程度完成してたから本選考が始まっても焦らないで済んだー

さらに、インターン後に時間を空けてESを見直すことで、当時は気づかなかった違和感や改善点に気づくこともできます。

結果として、より洗練されたES・研究概要を仕上げることが可能です。

博士の場合はインターンシップに参加しなくても問題なし

博士課程の場合、製薬・化学メーカーなど多くの大企業が博士2年(医・薬などの6年制大学の場合は博士3年)の夏~秋頃に早期選考を実施します。

この早期選考では、インターンシップへの参加が選考に影響することは基本的にありません。

仮に面接で話題にする場合も、博士1年のうちにインターンに参加しておく必要があるため、博士2年での参加は現実的ではありません(選考時期と被ってしまうため)。

この博士向け早期選考は、研究に力を入れている企業のみに限られており、企業数としてはそれほど多くありません。

また、エントリー時期にも幅があり、早い企業では7月、遅い企業では12月ごろまでとバラつきがあります。

そのため、ESや研究概要の作成にも十分な時間があり、インターンを通じて準備する必要性はあまり高くないのが実情です。

結論として、博士課程の学生にとっては、インターン参加のメリットは限定的といえます。

例外として、以下のようなケースではインターン参加も検討の価値があります:

- 早期選考を実施していない業界を志望している場合(機械・食品メーカーなど)

- 中小企業など、博士向け早期選考を行っていない企業を志望している場合

これらの企業では、学士・修士と同じく3月1日から本選考が始まるため、他の学生と同様、ESや面接の準備としてインターンに参加するメリットがあるでしょう。

第一志望群の企業にはエントリーしよう

企業によっては、内定直結型のインターンシップを実施しているケースもあります。

大企業でも多く実施されているため、志望企業が該当する場合は必ずエントリーしましょう。

たとえ本選考に直結しなくても、

- 企業理解が深まる

- ES・研究概要のブラッシュアップにつながる

- 面接での話題にも使える

など、得られるメリットは多くあります。

志望している業界のインターンシップには積極的にエントリーしましょう。

コメント