コロナ禍も落ち着きを見せ、面接の形態も徐々にオンラインから対面へと戻りつつあります。

対面面接では、移動や身だしなみの整え方、持ち物の準備など、オンライン以上に気を配るべき点が増えます。

中でも多くの就活生を悩ませるのがマナーです。

この記事では、就活経験と人事としての視点を交え、就職活動におけるマナーについて分かりやすく解説していきます。

マナーとは?

マナーとは、相手を不快にさせないための気遣いであり、「これが正解」という絶対的な基準はありません。

やらなければならないという法律や規則でもなく、文化や人によって考え方が異なるものです。

たとえば、日本と韓国では食事マナーが大きく異なるように、人によって「良いマナー」の基準は違います。まずはその前提を理解しておきましょう。

つまり、どのマナーを参考にすればいいの?

「これが正しい」と一つに決めつけるのではなく、さまざまな人の意見(ネットや書籍でもOK)を集め、その中で自分が納得できるものを選びましょう。

この柔軟な考え方は、研究や開発などの仕事でも非常に役立ちます。

こんなマナー意味なくね?

そんなときは、無理に従う必要はありません。

マナーはあくまで相手への思いやりです。形だけ守っても意味はなく、気持ちがこもっていなければ逆効果になることもあります。

就活生とマナーの関係

でも、やっぱりマナーは気になるなぁ……

と不安になる学生は多いでしょう。

実際に「就活 マナー」で検索すると、マナー講師の方が書いた記事がたくさんヒットします。

よく見かける就活マナーの例としては、

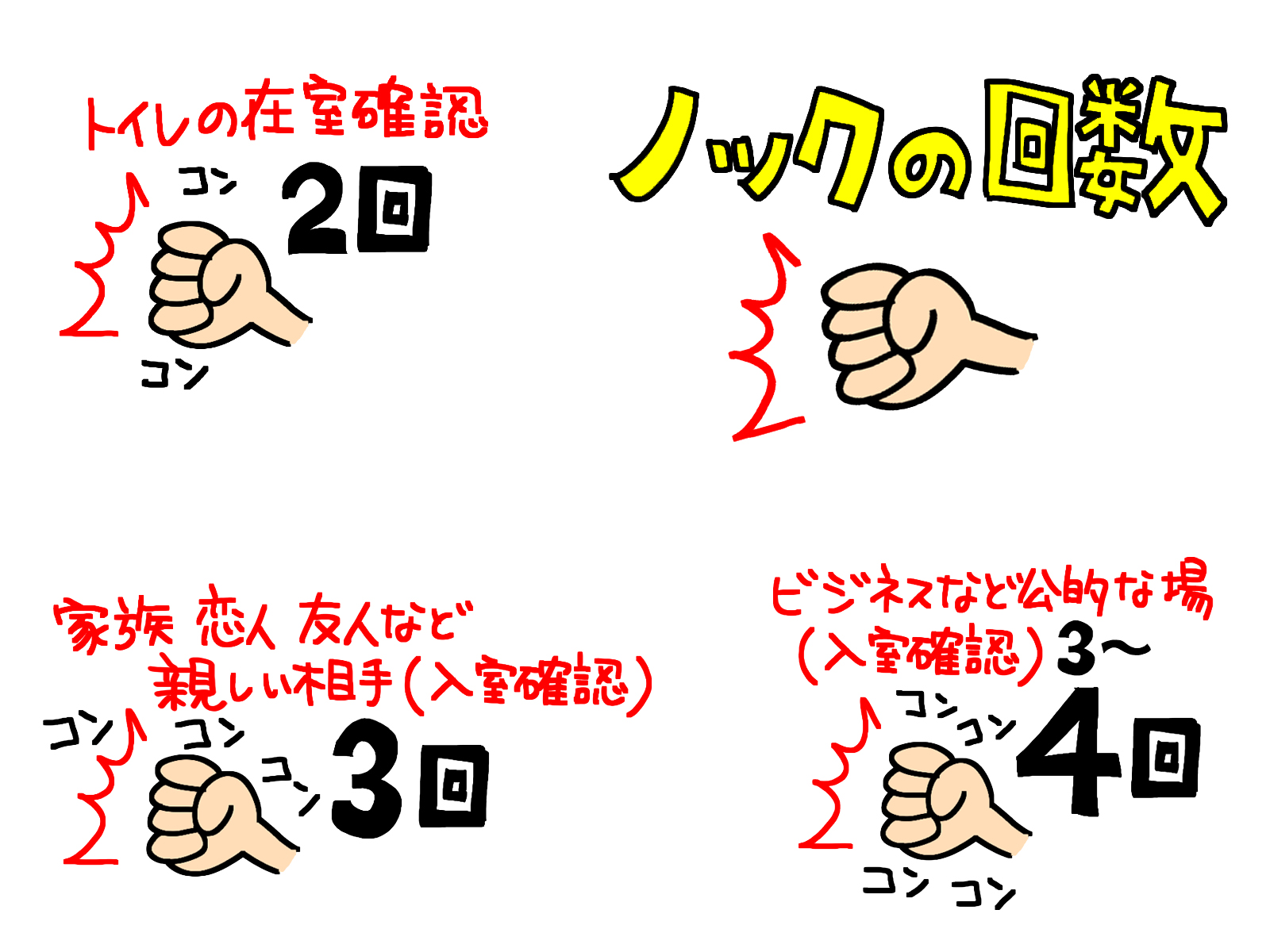

- ノックの回数

- 上着をいつ脱ぐか

- 座り方

- あいさつ

などがあります。

では、そもそも就活においてマナーはどこまで必要なのでしょうか?

人事の視点から結論を言うと、研究開発職の採用面接でマナーを重視する割合はわずか約2%程度です。

え、たったそれだけ!?

と思うかもしれませんが、実はこの2%というのは、言葉遣いや服装に大きな問題がないかを確認する程度のものです。

具体的には、

- 会話に支障がない敬語(「です・ます調」)が使えているか

- シャツの裾が飛び出していないか

などです。

もちろん、会社や担当者によって多少の差はありますが、研究開発職の採用面接でマナーを厳しく見ているケースはほとんど聞いたことがありません。

よほどの悪態をつかない限り、マナーが評価に加点されることもなければ、減点されることもないため、研究開発職を志望する学生は面接のためにわざわざマナーを完璧に覚える必要はないでしょう。

研究開発職でマナーが重要視されない理由

ほんとにマナーって重要じゃないの……?

そう思う就活生も多いでしょう。

そこで、なぜ研究開発職でマナーがそこまで重視されないのか、企業の視点から説明します。

欲しいのは研究力の高い人材だから

研究開発職で最も求められているのは、何よりも研究力です。

マナーの良し悪しを見ても、その学生の研究力は分かりません。

むしろ、マナーが少しできていないだけで、優秀な研究者を不採用にしてしまうのは企業にとって大きな損失です。

そのため、多くの企業では研究開発職の採用で研究力を最優先に評価しています。

ただし、企業の研究は基本的にチームで行われるため、最低限のコミュニケーションマナーは必要です。

たとえば、目上の人に対してタメ口を使うなど、明らかに相手を不快にさせる言動は、入社後のトラブルにつながるためマイナス評価となることがあります。

マナーは入社後に学ぶものだから

学生時代にマナーをきちんと学ぶ機会はあまり多くありません。

そのため、多くの企業では入社後にマナー研修を設けています。

さらに、日常の業務や出張、重役とのやり取りの中で、上司や先輩から教わりながら少しずつ身につけていくのが一般的です。

つまり、優れた制度や人材育成の整った企業ほど、マナーは会社が教えるものと考えています。

そのため、就活の段階で学生に過度なマナーを求めることは少ないのです。

逆に言えば、『マナー=自分で学ぶ』と考えてる企業もあるってことだよね?

もちろん、そのような企業も存在します。

しかし、そこは企業選びで注意が必要なポイントです。

マナーを重要視すること自体は決して悪いことではありません。

ただし、「マナーは自分で学ぶ」という考えが強い企業では、上司や先輩が丁寧に教える風土があまり根付いていない可能性があります。

そうなると、研究開発の仕事をするために入社したのに、いつの間にかマナーの勉強や雑務に追われ、本来の業務に集中できないという状況に陥ってしまうかもしれません。

マナーなんて調べれば自分で学ぶのも簡単でしょ!

そう思うかもしれませんが、研究開発の現場では似たような例として資料作りがよく話題に上がります。

専門用語や記号、単位の書き方などは上司がチェックして教えてくれれば、短時間で効率よく覚えられます。

しかし、自分だけで全て調べようとすると、膨大な時間がかかってしまうことが多いです。特に新しいテーマに取り組み始めたときは顕著です。

研究室では先輩が教えてくれていた細かなことが、企業に入ると誰も教えてくれなくなるケースはよく耳にします。

このギャップが原因で研究開発職の離職率が高くなる理由の一つでもあります。

研究開発職を目指すなら、マナーで厳しく落とす企業は避けるのが賢明かもしれません。

自分の研究力を最大限に活かせる環境かどうか、企業の社風や育成体制をしっかり見極めることが大切です。

そもそも気にしていない

えっ!?気にしてないの?

と驚く就活生もいるかもしれませんが、実際に面接官側からするとマナーはあまり気にしていません。

他人と会う時に、いちいちノックの回数を数えますか?

椅子に腰かける位置を見ていますか?

就活生にとっては大事な面接であることを面接官も理解しています。

しかし現実は、面接官にとって何百回も繰り返す面接のうちの1回に過ぎません。

特に、技術的な質問を担当する研究職の面接官にとっては、マナーは「おまけ」のようなものです。

そのため、わざわざ就活生一人ひとりの細かいマナーにまで気を配っている余裕はありません。

実際、部屋に入ってすぐ席に座る就活生もいます(本来は「おかけください」と言われてから座るべきですが)。

緊張などからそうしてしまう就活生は一定数いるので、面接官は特に気にしません。

変なことをしない限り、面接が終わる頃には面接官はマナーのことなど覚えてすらいない状態です。

多少の粗相は、気にしていないか、緊張しているのだろうとしか思わないため、マナーを過度に気にしすぎる必要はないと言えるでしょう。

粗相をしてしまったときの魔法の言葉

面接で何か失敗してしまっても、多くの場合は大目に見てもらえます。

とはいえ、緊張のあまり少し大きなミスをしてしまうこともありますよね。

そんなときは

「すいません、緊張していて……」

と言いましょう。この一言で、9割のことは水に流してもらえます。

この言葉のすごいところは、ただ許してもらえるだけでなく、ミスが大きければ大きいほど笑いに変えて和やかな雰囲気を作れることです。

面接官にとっても気持ちが楽になり、場が一気に和むので、結果的にアイスブレイクにもなります。

マナーと準備不足は違う

これまでお伝えしたように、面接でマナーがそれほど重視されない場合が多い一方で、準備不足は別問題です。

面接に遅刻したり、提出物を忘れたり、面接にふさわしくない服装で来ることは、マナーの問題ではなく指示されたことが守れていないということになります。

研究の現場でも、指示を守れないことは致命的な欠点とされるため、こうした準備不足は大きなマイナス評価になると覚えておきましょう。

また、先ほど紹介した「すみません、緊張していて……」という言い訳は、準備不足によるミスには使えないため、十分注意してましょう。

マナーはいいとしても、準備はしっかりとやることが大事だね

コメント